Educación sin República:

Hitos de la Educación peruana en el último siglo

Post de articulo aparecido Revista De Sociología de la UNMSM, (31), dic 2020, p. 13-38.

Consignamos algunas partes del artìculo, debido a su extensión. Para leerlo en su versión completa pueden acceder al siguente link y bajas la versiòn en PDF: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/.../view/19272

Abstract

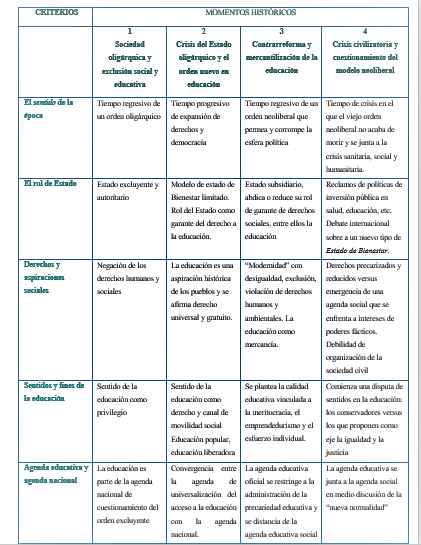

Retrospectiva de la educación peruana en el último siglo, que distingue cuatro hitos demarcatorios: 1. La educación como privilegio en la sociedad oligárquica; 2. La crisis del estado oligárquico y un orden nuevo en la educación; 3. La contrarreforma y la mercantilización de la educación y los derechos sociales; y 4. La crisis civilizatoria y el cuestionamiento del modelo educativo neoliberal. El artículo hace una lectura de la relación de la educación con el poder, con la sociedad y con el proceso de transformación del país.

A partir de un análisis combinado de cinco componentes, se intenta una interpretación general y articuladora de lo ocurrido en la educación peruana en el último siglo. Estos componentes son: el tiempo político, el rol del Estado, el derecho a la educación y la prioridad de la educación en la agenda. Es posible visualizar los avances y retrocesos de un proceso que no sigue una ruta progresiva constante y que carece de una base institucional y democrática.

Introducción

Con motivo del próximo bicentenario, resulta pertinente una mirada retrospectiva sobre los principales hitos de la educación peruana. En esta ocasión nos retrotraeremos hasta inicios del siglo XX. Desde entonces hasta el momento actual podemos distinguir cuatro grandes hitos o momentos históricos.

Cada uno de estos cuatro grandes momentos puede ser mejor identificado en sus significados y coordenadas considerando cinco elementos.

a) En primer lugar, es imprescindible tomar en cuenta el sentido de la época, que significa detectar el signo del derrotero histórico de un periodo más o menos prolongado de tiempo. Una época puede tener un signo regresivo o progresivo nuevo, según dé lugar a procesos transformativos o a retrocesos.

b) En segundo lugar, nos interesa ubicar el rol del Estado y de las políticas públicas en la sociedad y frente a la temática de la educación en particular. Éste puede ser fuerte y relacionado al rol de garante de derechos, o débil y precario, donde el Estado juega un rol subsidiario.

c) En tercer lugar, consideremos la dimensión social, que comprende el alcance y situación de los derechos humanos y sociales y la acción de la sociedad civil. El entendido es que la educación es una aspiración social histórica de los pueblos, constituye un derecho humano fundamental y forma parte a la vez de los derechos sociales consagrados o reconocidos en un país.

d) En cuarto lugar, resulta fundamental identificar los sentidos y fines de la educación en cada momento histórico, respondiendo a la pregunta ¿Qué educación propugnamos y para qué tipo de sociedad?

e) Por último, queremos visualizar la presencia y contenido de la agenda social educativa como parte de la agenda política del país.

Mirando en conjunto estos cinco elementos es posible distinguir cuatro momentos históricos entre principios del siglo 20 y el actual siglo 21, visualizando los cambios educativos fundamentales ocurridos en cada uno de ellos. En este sentido, nos preguntamos por la relación de la educación con el poder, la sociedad y la agenda de transformación de nuestro país.

Este esfuerzo de mirar de manera gruesa períodos amplios de tiempo es, sin duda, bastante audaz. Nuestra intención es aportar al debate sobre la encrucijada histórica actual colocando sobre la mesa una interpretación de lo ocurrido.

1. Primer momento. La sociedad oligárquica y la exclusión social y educativa

Tiempo regresivo donde impera un orden oligárquico, con un Estado excluyente y autoritario y una situación de negación de los derechos humanos y sociales básicos. El sentido de la educación es el de ser un privilegio de las élites. Se inicia el cuestionamiento de este orden excluyente y la educación es parte constitutiva de esta agenda nacional...

Muchos de los legados culturales de la época oligárquica persisten hasta hoy. Seguimos siendo una sociedad fuertemente estratificada, segmentada y racista, donde las prebendas y privilegios persisten y son acompañadas por fuertes estereotipos y prejuicios. Este orden se expresó de manera “legal” en normativas que distribuyen derechos y oportunidades de manera desigual a lo largo de décadas. Aún en la actualidad, siguen existiendo “dueños del Perú”, organizados como una red de contactos, alianzas y privilegios que resguardan la concentración económica desmesurada y una desigualdad social obscena (DURAND 2004).

Hugo Neira señala que lo que existía y persistía en la época contemporánea es el despotismo. La oligarquía no había muerto en el pensamiento de las élites y esto significaba que las normas legales que se suponían regían nuestra república eran tan sólo una fantasía:

“Un día en París, en el hall de Sciences, mi profesor y amigo François Bourricaud, que tan finamente describe la sociedad peruana en sus obras, me pega un jalón, y sabiendo que volvía al Perú después de mi tesis francesa, me dice: “No se olvide usted Neira, ustedes acabaron con la oligarquía, pero no con el hombre oligárquico”. ¿No es acaso el tejido despótico la realidad y no la ilusión de la norma igualitaria?” (NEIRA 2019:2).

El Estado Oligárquico hace crisis en los años 30. En el Perú de 1930 convergen la crisis del orden oligárquico y la crisis de la educación elitista y excluyente. La emergencia de un nuevo orden republicano requería la inclusión de vastos sectores de la población cuya condición humana y ciudadana había venido siendo negada durante siglos. La reforma de la educación estaba en el corazón de la agenda de desarrollo.

2. Segundo momento. La crisis del Estado oligárquico y el orden nuevo en educación

Es un tiempo progresivo de expansión de derechos y de la democracia que forma parte de un modelo de Estado de Bienestar que llegó algo tarde y con límites a nuestro país. Aparece el rol del Estado como garante del derecho a la educación y la educación se concibe y formula como una aspiración histórica y legítima de los pueblos, afirmándose como derecho universal y gratuito y canal de movilidad social. Se produce la convergencia entre la agenda de universalización del acceso a la educación con la agenda nacional de modernización, industrialización y democracia. Emergen los enfoques de educación popular y educación liberadora.

Con la crisis del Estado el oligárquico en la década del 30 se inicia una etapa de signo progresivo en la historia del país. En ella la inclusión social estaba planteada al mismo tiempo que la instauración de un Estado de derecho y el fin de una sociedad de privilegios.

Tuvimos que aguardar casi medio siglo para que la crisis del orden oligárquico tuviera fin. La estocada final al mismo constituyó sin duda la Reforma agraria del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado que terminó con el oprobio de los gamonales y con la servidumbre de los indígenas La frase “el patrón no comerá más de tu pobreza”, eslogan de la Reforma Agraria, se perennizó. Junto a ella apareció la Reforma de la Educación más importante del siglo XX (TOVAR 2019)...

La reforma educativa del 70 trascendió su tiempo. Su significado y alcances no se percibieron en lo inmediato y sólo fueron reconocidos a cabalidad décadas después. Se trató de una reforma fuertemente criticada y denostada, sobre todo por los sectores conservadores, que finalmente lograron revertirla. “durante dos gobiernos sucesivos, o sea durante diez años, esta Reforma fue, en gran parte, destruida”. (Palomino Thompson1993:113). Sobrevino la contrarreforma (Ley 23384 de 1982) de los gobiernos de Morales Bermúdez (1975-1980) y Belaunde Terry (1980-1985), que vuelve al sistema educativo anterior. Esta contrarreforma terminó con los signos “radicales” de Velasco. El cuento Paco Yunque fue retirado de los materiales educativos, se anuló la obligación de usar el uniforme único y se retornó a la vieja estructura: inicial-primaria-secundaria-superior.

Algunos cambios trascendieron. Destaca la educación bilingüe y la reivindicación de la diversidad cultural, que hoy se expresan en la educación bilingüe intercultural como política nacional. La flexibilidad del sistema educativo inaugurada por la reforma fue rescatada por La Ley de Educación del 2003. Pero hay mucho más que reivindicar, pues varios de sus aportes y potencial se han debilitado o desdibujado, como el vínculo escuela-comunidad, el sentido crítico y emancipatorio de la educación y la fuerza de la educación permanente en todos los espacios de la vida. Asimismo, se formaron generaciones de educadores, mucho de los cuales siguen vigentes en la actualidad en distintas esferas de la sociedad y el Estado. Varios de ellos impulsaron importantes documentos de consenso nacional que poseían el aliento y orientación de planteamientos de la reforma de Velasco. Así años después, se concretaron documentos de importancia en materia educativa como la Política No. 12 del Acuerdo Nacional (2002), la nueva Ley de Educación de 1983 y en el Proyecto Educativo Nacional 2007-2021.

3. Tercer momento. Tiempo regresivo de contrarreforma y mercantilización

Se trata de un tiempo regresivo donde se instala un orden neoliberal en el que el Estado tiene un rol subsidiario y reduce su rol de garante de derechos, entre ellos la educación. Regresa la desigualdad y exclusión en el contexto de modernización y globalización, que incluyen la violación de derechos humanos y la indiferencia frente a la crisis climática y ambiental. La educación se configura como mercancía y se instala un sentido de prosperidad individualista vinculado a la meritocracia, el emprendedurismo y el esfuerzo individual. La gestión de política públicas se encamina a administrar la austeridad fiscal y la precariedad de la educación pública, monitoreando el cumplimiento de metas de eficiencia. La agenda educativa oficial se distancia de la agenda educativa social, mientras que el movimiento social se debilita...

En la década de 1990 y en lo que va de este siglo, los esfuerzos para impulsar la educación como ejercicio de derechos y como canal de integración e igualación social se emprenden, entonces, desde los márgenes de la sociedad y la política, con presupuestos recortados, con propuestas trabajadas por la sociedad civil, tratando de incidir en las políticas públicas. Estos esfuerzos avanzan un poco cuando se cierra la dictadura de Fujimori pero no logran darle la vuelta al modelo segregador.

En suma, hemos tenido una “inclusión” educativa excluyente. Todos sus componentes: información, decisiones, condiciones materiales de aprendizaje, calidad de docentes y procesos pedagógicos, resultados educativos, prestigio de las IIEE, reconocimiento de derechos ciudadanos, respeto a los derechos humanos y la dignidad, están hoy polarizadamente distribuidos en nuestra sociedad

Las políticas que apostaron por la educación pública no pudieron contrarrestar su precarización. El equilibrio macroeconómico logrado convivió con una situación de hecho: la educación es hoy un derecho que no se cumple a plenitud.

4. Cuarto momento. Crisis civilizatoria y cuestionamiento del modelo educativo neoliberal

Tiempo de crisis en el que el viejo orden neoliberal no acaba de morir y se junta a la crisis sanitaria, social y humanitaria. Emerge un debate internacional sobre un nuevo tipo de Estado de Bienestar que requiere políticas de inversión pública en salud, educación, etc. Se parte de una situación de derechos precarizados y reducidos que está dando lugar a la emergencia de una agenda social que tiene como eje nodal la justicia y la recuperación del planeta. Esta agenda enfrenta poderosos intereses económicos. Comienza una disputa de sentidos en la educación en medio de la discusión de la llamada “nueva normalidad”.

Hoy vivimos una encrucijada. Se ha desatado una crisis del modelo económico neoliberal cuyo desenlace está por definirse. Bien podemos caminar hacia una transformación, o bien dar un giro hacia atrás, que construya una “normalidad” que sea un maquillaje mal hecho del antiguo orden

Otra vez están juntos el reto de la educación con el reto del desarrollo. Al igual que a principios del siglo XX el fin del orden oligárquico estaba vinculado al fin de la exclusión educativa y el analfabetismo; hoy a principios del siglo XXI, el fin del orden neoliberal está vinculado al fin del modelo educativo que socava el derecho a la educación.

Lo viejo no termina de morir y lo nuevo recién comienza a nacer...

Las alternativas del nuevo orden se enfrentan a fuertes mecanismos de defensa del modelo vigente que sigue manejando los resortes centrales del poder económico y permea la esfera del poder político buscando una “nueva normalidad” que maquille la misma situación de mercantilización, segmentación, desigualdad y lucro en la sociedad, y también en la educación.

Plantear retos para la educación de cara al bicentenario implica postular la transformación de la educación junto con la construcción de un nuevo modelo social y económico inclusivo. Es cada vez más claro que hay que poner en serio debate lo que se está proyectando como “nueva normalidad”. Boff plantea que “volver a la normalidad es autocondenarse” porque ese orden “normal” se basa en la “voracidad por un crecimiento ilimitado a costa de la sobreexplotación de la naturaleza y la indiferencia ante la pobreza y la miseria de la gran mayoría de la humanidad producida por ella” (BOFF 2020:1).

La educación no puede replantearse en sí misma. Tiene que hacerlo vinculado a los desafíos de la época de cuestionamiento del orden neoliberal salvaje. Este se encuentra en crisis, al igual que lo estuvo el orden oligárquico hace un siglo. ¿Cuánto tiempo tomará cambiarlo?

Este cuarto momento nos pone de cara a la utopía. “En la historia de la humanidad, las utopías adquieren un valor especial en los momentos de crisis, como un sinónimo de recuperación del rumbo y del sentido de la evolución de la humanidad y de la vida” (KEPOWICZ 2002:30). En el caso de la educación, las utopías educativas son fundamentales porque proyectan sentidos y signan el derrotero de la formación de los seres humanos.

Conclusión

En el Perú hemos transitado de una sociedad oligárquica donde la educación era un privilegio, a un orden neoliberal en el cual el Estado tiene un rol subsidiario y se mercantiliza la educación en lugar de garantizarla. Entre ambos momentos hay un período de reforma donde la educación se expandió como derecho, utopía y canal de movilidad social.

La divergencia entre imaginario educativo incluyente y modelo económico excluyente se impuso finalmente y terminó convirtiendo la utopía republicana en un discurso vacío. En suma, la República como constructo ha demostrado su extrema fragilidad a lo largo del siglo siendo finalmente carcomida por un modelo económico devastador de derechos e institucionalidad.

Nos acercamos al bicentenario en medio de un contexto de crisis sanitaria, humanitaria y civilizatoria que ha puesto en jaque el orden neoliberal. Hoy se vuelve a colocar la justicia social y educativa como asunto nodal y esto sucede al lado de otro punto sustancial de la agenda: la recuperación del planeta. Resolver estos retos es un requisito para hablar con propiedad de “República”.